Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn hat untersucht, wie sich kleine und mittlere Unternehmen in Krisen schlagen. Konkret ging es um die besonderen Bedingungen von frauengeführten und von migrantengeführten Firmen.

Dass die IfM-Studie „Krisen von KMU. Herausforderungen, Verlauf und Resilienz frauen- und migrantengeführter Unternehmen“ zugleich die Unternehmen von Frauen und Migranten in den Fokus rückt, erstaunt auf den ersten Blick, hat aber gute Gründe. Beide Gruppen betreiben überwiegend kleine Gewerbe bis Kleinstunternehmen und haben in Krisensituationen mit den entsprechenden größenbedingten (Wettbewerbs-)Nachteilen zu kämpfen, beide stehen meist in einem intensiven Wettbewerb und haben wenig Spielraum bei der Preisgestaltung, und in beiden Gruppen ist die unternehmerische Arbeit meist eng mit dem Privatleben verschränkt. Und: In beiden Fällen lässt das Tagesgeschäft kaum zeit für ein hinreichendes strategisches, sprich vorbeugendes (Krisen-)Management, in beiden Fällen sind daher unerwartete Liquiditätsengpässe der Hauptfaktor von Krisenphasen.

Angesichts dessen ist erstaunlich, wie gut sich die untersuchten Firmen in Krisen behaupten – vor allem, wenn man bedenkt, dass durch einfaches Risikomanagement (formalisierter Risikokatalog), Inanspruchnahme von Beratungsleistungen etc. noch mehr Handlungsspielraum zu gewinnen wäre. Speziell bei den Geschäftsführerinnen scheint es so zu sein, dass Frauen noch schärfer auf die Zahlungsmoral ihrer Kunden achten könnten. Die Studienautoren Dr. Christian Dienes und Dr. Susanne Schlepphorst formulieren das so:

„Dass frauengeführte Unternehmen mehr als doppelt so häufig wie männergeführte aufgrund von schleppenden Zahlungen ihrer Kunden in die Krise geraten, könnte unter anderem daran liegen, dass Frauen negative soziale Konsequenzen scheuen, wenn sie gegenüber anderen als zu fordernd auftreten oder nicht dem stereotypisch weiblichen Bild entsprechen […] und infolgedessen weniger stark auf die Begleichung von Rechnungen drängen.“

Die wichtigsten Unterschiede liegen zum einen in den Branchen – auf Migrantenseite sind vor allem Gastgewerbe und Handel vertreten, Frauen sind überwiegend im Dienstleistungssektor unterwegs –, zum anderen im Alter der Unternehmen: Knapp 60 % der frauengeführten Firmen wurden vor mehr als 20 Jahren gegründet (männergeführte Unternehmen: 38 %). Demgegenüber sind migrantengeführte Unternehmen überdurchschnittlich jung. Der Anteil von Unternehmen, die von Personen mit Migrationshintergrund geleitet werden, macht etwa 10 % aus, der Anteil von frauengeführten Unternehmen beträgt ca. 15 %.

Insgesamt dürfte die Krisenfestigkeit tatsächlich zum großen Teil mit der stark familienverschränkten Arbeitsweise zu tun haben. Um es auf den Punkt zu bringen: In der Krise gibt es Eintopf statt Schnitzel. Wenn es der Firma schlecht geht, greift man finanzielle Reserven an und die ganze Familie steckt zurück, die z.T. auch bereit ist, finanziell auszuhelfen. Allerdings hat diese enge Verschränkung Vor- und Nachteile:

„Solange diese Familienmitglieder unter Umständen bereit sind, auf einen Teil ihrer Entlohnung zu verzichten und auf diese Weise zur Reduzierung der Arbeitskosten beizutragen, kann sich dieses Vorgehen als unkritisch erweisen. Ein bloßes Festhalten an Personal aus Loyalitätsgründen kann jedoch die Krise verschärfen.“

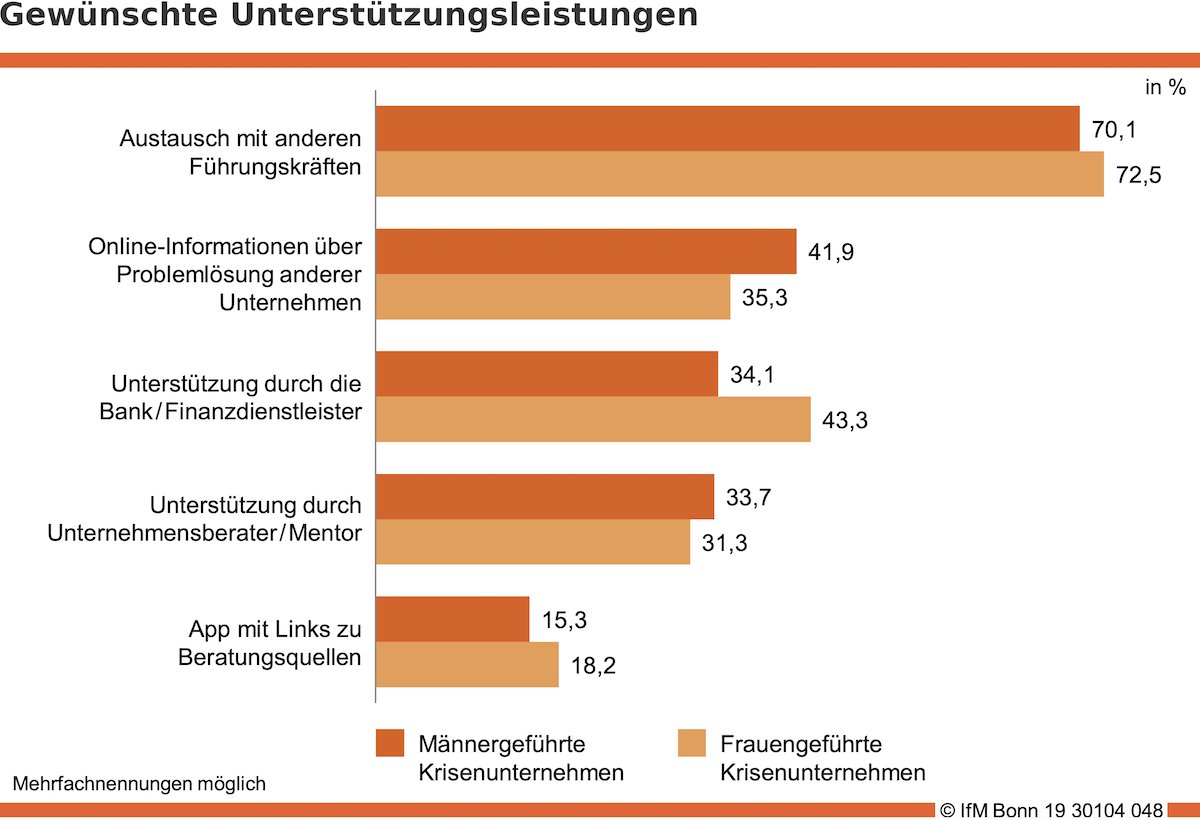

Was „Unternehmerinnen und Unternehmer ungeachtet ihrer Herkunft und ihres Geschlechts“ in einer Krise am meisten vermissen, ist der Austausch mit anderen Führungskräften, gefolgt von sofort brauchbaren Informationen, ob online oder vonseiten der Verbände. In diesem Zusammenhang verweist die Studie auch auf das Portal Offensive Mittelstand, das regionale Netzwerke listet und fördert.